一、研習(xí)基地創(chuàng)建過(guò)程

2011年4月,中國(guó)民間文藝家協(xié)會(huì)出臺(tái)《研究中心、研究基地、博物館管理?xiàng)l例》,旨在促進(jìn)民間文藝發(fā)展,保護(hù)與傳承優(yōu)秀民間文化遺產(chǎn),全國(guó)各地競(jìng)相參加創(chuàng)“文藝之鄉(xiāng)”、建研習(xí)基地的活動(dòng)。

福建省泉州市古建筑有限公司董事長(zhǎng)蔣欽全2011年獲評(píng)泉州市閩南傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝代表性傳承人,2014年晉升為福建省省級(jí)傳承人,公司亦被市政府授予“閩南傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝傳習(xí)所”。多年以來(lái),公司結(jié)合營(yíng)造實(shí)踐,在傳統(tǒng)紅磚建筑營(yíng)造工法技藝與文化的傳承保護(hù)、弘揚(yáng)發(fā)展方面不懈努力,取得了實(shí)實(shí)在在的績(jī)效。

為提升傳承傳習(xí)能力與水平,構(gòu)建更為高端、規(guī)范的研習(xí)平臺(tái),在中民協(xié)、省民協(xié)和市文聯(lián)的指導(dǎo)與支持下,公司于2015年年初啟動(dòng)“中國(guó)閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝研習(xí)基地”的申報(bào)和創(chuàng)建工作。公司制定了詳盡的創(chuàng)建規(guī)劃并全力推進(jìn),有效整合了各方面的資源,總結(jié)提升了傳習(xí)工作水平與績(jī)效;加快投建崇武傳習(xí)中心大樓(建設(shè)規(guī)模4150㎡,六層),辟設(shè)了傳習(xí)交流展示場(chǎng)所;聯(lián)手各相關(guān)社團(tuán)、院校開展了一系列講習(xí)交流活動(dòng),整理、總結(jié)、撰寫了一批研習(xí)成果資料,并借助媒體廣為宣傳,營(yíng)造創(chuàng)建氛圍與效應(yīng)。

中民協(xié)專家組考察考評(píng)情景

今年6月中旬,公司正式向中民協(xié)呈報(bào)《中國(guó)閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝研習(xí)基地申報(bào)書》及《申報(bào)表》,并同步做好迎接中民協(xié)專家組考察考評(píng)的準(zhǔn)備工作。2015年8月18日-20日,中民協(xié)專家組蒞臨進(jìn)行了為期3天的全面深入考察,對(duì)研習(xí)基地的創(chuàng)建工作給予充分的肯定和很高的評(píng)價(jià)。

2015年10月8日,中民協(xié)正式頒發(fā)《關(guān)于在福建省泉州市設(shè)立“中國(guó)閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝研習(xí)基地”的決定》(民協(xié)發(fā)[20115]39號(hào)),研習(xí)基地花落泉州市古建筑有限公司,也為東亞文化之都泉州增添了一枚文化名片。

二、閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝

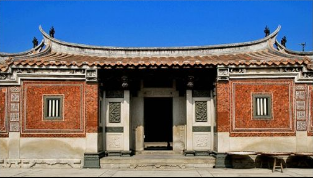

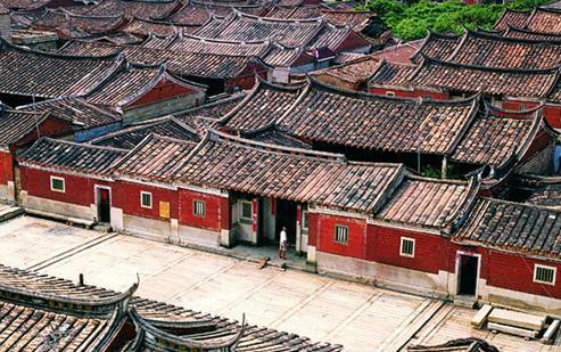

閩南傳統(tǒng)建筑(尤以民居建筑)個(gè)性突出,特色鮮明,造型優(yōu)美,工藝精湛,紅磚白石,燕脊斯飛,雕飾彩繪,文光藝彩,在中華民族傳統(tǒng)建筑中獨(dú)樹一幟。其營(yíng)造技藝、文化習(xí)俗充分體現(xiàn)著中華傳統(tǒng)的宗法禮樂(lè)制度和人文精神,具有深刻的審美情趣和文化內(nèi)涵。

閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝根植閩南沃土,世代傳衍,兼容并蓄,博采眾長(zhǎng),形成獨(dú)具地域特色且普適性強(qiáng)的優(yōu)秀傳統(tǒng)建筑流派,是中華民族傳統(tǒng)建筑的寶貴遺產(chǎn)。2010 年 8 月,“中國(guó)傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)建筑營(yíng)造技藝”入選世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝作為一大技藝,位列其中,足見閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝的社會(huì)、文化價(jià)值。

閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝具有中華傳統(tǒng)民族建筑營(yíng)造技藝體系共有的特點(diǎn),諸如建筑規(guī)制形制因時(shí)因地因人而異、純木結(jié)構(gòu)、有嚴(yán)格的尺法制度、重視雕飾等等。但閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝自身的特點(diǎn)鮮明獨(dú)特:

(1)“皇宮起”建筑形制的獨(dú)特,衍生了營(yíng)造技藝上的一系列獨(dú)創(chuàng)。閩南傳統(tǒng)建筑獨(dú)具雙曲坡屋頂、燕脊高翹、“運(yùn)落”舒展的特征,由此衍出造型工藝上“升山”、“舉折”、“暗厝”等獨(dú)特的技法和“造脊”、“造規(guī)”上的“燕尾脊”獨(dú)殊工法。此外,在建筑的門面上,設(shè)置“合壽(凹?jí)郏╅T路厝”,別具一格,也展現(xiàn)了奇巧的工藝。

閩南民居合壽門路厝

(2)閩南傳統(tǒng)建筑通常采用木質(zhì)結(jié)構(gòu),木構(gòu)造上多為穿斗式,也有和抬梁式混合運(yùn)用。所不同的是獨(dú)具地域特色的“穿斗網(wǎng)狀(朵狀)式結(jié)構(gòu)”,形態(tài)美觀,受力分布均衡,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,達(dá)到“墻倒屋不倒”的效果。“網(wǎng)狀(朵狀)穿斗結(jié)構(gòu)”和精妙的“蜘蛛結(jié)網(wǎng)”(藻井)、“飛天斗拱”等構(gòu)造特點(diǎn),包含著獨(dú)道的營(yíng)造技。

江蘇昆山慧聚寺天后宮八角藻井

(3)紅磚系列生土建筑材料的廣泛應(yīng)用,成就了泥瓦作工法技藝的地域特征。閩南傳統(tǒng)建筑應(yīng)用的紅磚生土系列建材多達(dá)幾十種,從屋面到墻面到地面,紅磚建材林林總總,用途不一。由此產(chǎn)生了屋面鋪筑、墻面貼飾、地面鋪裝的專業(yè)工藝,營(yíng)造出別具一格的紅磚厝。更值得稱道的“出磚入石”、“蠔殼厝”稱等獨(dú)創(chuàng)技藝,堪稱砌筑技藝中的“絕活”。

出 磚 入 石

(4)“無(wú)木不雕,無(wú)石不刻”是典型的閩南傳統(tǒng)建筑的真實(shí)寫照,精湛的木雕石刻技藝,尤其是石雕石刻技藝,在閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝體系中大放異彩。石木雕刻已不再是一般的裝飾,而是與紅磚建筑的造型結(jié)構(gòu)、建筑文化、藝文表現(xiàn)密切相關(guān)。由此世代相傳形成了獨(dú)特的雕工雕技、雕法雕譜,涌現(xiàn)了眾多的雕刻世家和雕藝之鄉(xiāng),成為閩南傳統(tǒng)建筑的支柱。

蠔 殼 厝

(5)閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝蘊(yùn)涵博大精深的多元傳統(tǒng)文化。閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造全過(guò)程是充滿地理風(fēng)水、宗法禮樂(lè)、風(fēng)情信俗、班門科儀等傳統(tǒng)文化的實(shí)踐活動(dòng)。匠師在掌握營(yíng)造工法技術(shù)的同時(shí),還須熟知其中的文化,才能得心應(yīng)手。多元傳統(tǒng)文化是營(yíng)造技藝體系的重要內(nèi)涵,也是研習(xí)與傳承中的必修課。

(6)普適性的特征促使閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝經(jīng)久不衰、充滿活力。閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝作為一種地域性的傳統(tǒng)營(yíng)造流派,之所以不因時(shí)間與社會(huì)變遷而式微,也不因社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展而喪失自身的特色,原因在于其具有良好的普適性。而這種普適性的內(nèi)在因素有:其一,發(fā)源于閩南,形成于閩南,根基牢固;其二,迎合了閩南人與閩南文化生態(tài);其三,堅(jiān)守了自身特色,并能兼容并蓄、與時(shí)俱進(jìn),因此能歷經(jīng)千年,根深葉茂,而且廣為傳播。

三、研習(xí)基地創(chuàng)建績(jī)效和發(fā)展規(guī)劃

1.創(chuàng)建績(jī)效

(1)底蘊(yùn)深厚,營(yíng)造實(shí)踐業(yè)績(jī)顯著

福建省泉州市古建筑有限公司創(chuàng)立于1988年4月,是福建省第一家園林古建筑專業(yè)建筑公司,隸屬于泉州市歷史文化中心,專事文物古建的保護(hù)性修繕修復(fù)工程。首任董事長(zhǎng)是德高望重的離休老市長(zhǎng)王今生老先生,公司聚集了泉州知名的能工巧匠,實(shí)力雄厚。數(shù)年當(dāng)中,修復(fù)了一大批地標(biāo)性的文物勝跡,復(fù)活了瀕于失傳的閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造工法技藝,得到了國(guó)家文物局原首席古建專家杜仙洲大師的贊許。與此同時(shí),傾力參與了泉州歷史文化中心主導(dǎo)的《泉州古建筑》專著的編撰,總結(jié)提升了閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝及文化,2002年,公司改制為民營(yíng)企業(yè),在廣闊的市場(chǎng)中打拼馳騁,業(yè)績(jī)遍及海內(nèi)外,同時(shí)也把閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝和紅磚建筑文化廣為傳揚(yáng),擴(kuò)大了紅磚建筑的影響力的知名度,做大做強(qiáng)了企業(yè)。公司獲取了園林古建筑專業(yè)承包和文物保護(hù)工程施工雙一級(jí)國(guó)家資質(zhì),成為閩南傳統(tǒng)建筑業(yè)界的龍頭企業(yè)。

公司秉承精益求精、崇文尚藝的發(fā)展理念,立足于泉州,面向海內(nèi)外奮力拓展,把閩南傳統(tǒng)紅磚建筑與文化推向中國(guó)各地,推向異國(guó)他鄉(xiāng),創(chuàng)造了不俗業(yè)績(jī)和豐碩的成果。

代 表 性 營(yíng) 造 工 程 簡(jiǎn) 表

| 工程項(xiàng)目名稱 | 時(shí) 間 | 工程所在地 | 工程概況(規(guī)模、等級(jí)、造價(jià)等) | 效 果 |

園林古建工程: | ||||

泉州開元寺 | 1989年 | 福建泉州 | 1671 ㎡ 100萬(wàn)元 | |

| 澳門媽祖文化村 | 2002.7-2004.3 | 澳門 | 2346㎡ I類 2448萬(wàn)元 | |

| 泉州西湖公園刺桐閣 | 2004.7-2005.2 | 福建泉州 | 2676㎡ Ⅱ類 1050萬(wàn)元 | |

| 釋雅山公園松關(guān)閣 | 2005.10-12.1 | 福建泉州 | 877㎡ Ⅲ類 130萬(wàn)元 | |

| 印尼巴東西興宮 | 2011.6-2012.5 | 印尼 | 500㎡ Ⅱ類 700萬(wàn)元 | |

| 武漢歸元禪寺圓通閣 | 2009.3-2012.3 | 湖北武漢 | 3994㎡ I類 9000萬(wàn)元 | |

| 新加坡洛陽(yáng)大伯公宮 | 2004.7-2007.6 | 新加坡 | 788㎡ Ⅱ類 1200萬(wàn)元 | |

| 臺(tái)兒莊運(yùn)河古城天后宮 | 2010.4-2012.3 | 山東臺(tái)兒莊 | 630㎡ I類 2000萬(wàn)元 | 棗莊“榴花杯”市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |

| 昆山慧聚寺 | 2008-2015 | 江蘇昆山 | 25030㎡ I類 4億 | |

| 東海觀音禪寺圓通寶殿寺院建筑群 | 2013.3-2015 | 福建泉州 | 1050㎡ Ⅱ類 16000萬(wàn)元 | |

| 深圳園博園福塔 | 2011.1-2011.9 | 深圳 | 2300㎡ Ⅱ類 1300萬(wàn)元 | 榮獲園博會(huì)金獎(jiǎng)工程 |

| 泉山門 | 2012.12-2013.1 | 福建泉州 | 576㎡ Ⅲ類 350萬(wàn)元 | |

| 衢州文昌閣 | 2015.3-5.9 | 浙江衢州 | 3034㎡ I類 3200萬(wàn)元 | 榮獲衢州市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |

| 文物保護(hù)工程: | ||||

| 廈門青礁慈濟(jì)宮 | 2013.7-2014.8 | 廈門 | 3000㎡ 國(guó)家級(jí) 900萬(wàn)元 | |

| 建甌文廟 | 2012.5-2013.9 | 福建建甌 | 2000㎡國(guó)家級(jí) 570萬(wàn)元 | |

| 崇武古城 | 2015.1-2015.5 | 福建惠安 | 局部城體修繕 國(guó)家級(jí) 220萬(wàn)元 | |

| 山海關(guān)長(zhǎng)城靖邊樓 | 2014.8-2016.2 | 河北秦皇島 | 局部城體修繕 國(guó)家級(jí) 795萬(wàn)元 | |

| 泉州安平橋 | 2007-2008 | 福建泉州 | 橋面修繕加固 國(guó)家級(jí) 105萬(wàn)元 |

(2)研習(xí)基地初具規(guī)模,綜合能力日益提高

基地建設(shè)初具規(guī)模。公司擁有4150m2的研發(fā)展示、傳習(xí)中心大樓, 700m2 的運(yùn)營(yíng)拓展、設(shè)計(jì)文創(chuàng)總部,15000 m2的石藝生產(chǎn)實(shí)踐基地,1800m2的木作加工基地,并有外聯(lián)的定點(diǎn)紅磚建材的窯坊,初具研習(xí)必備的配套硬件設(shè)施。

傳習(xí)所的效能日益提升。2011年6月,公司董事長(zhǎng)蔣欽全獲評(píng)泉州市閩南傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝代表性傳承人,公司亦被授予閩南傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝傳習(xí)所。長(zhǎng)期以來(lái)自發(fā)的、松散的傳習(xí)工作納入了政府主導(dǎo)的文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)范軌道,開創(chuàng)了傳習(xí)工作的新格局。2014年5月,蔣欽全董事長(zhǎng)被福建省政府授予泉州市傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝代表性傳承人,促進(jìn)了傳習(xí)工作在更高層次、更廣范圍的開展。

在此期間,蔣欽全董事長(zhǎng)深得中國(guó)當(dāng)代文物古建筑大師羅哲文先生的眷顧與提攜,2011年12月在北京榮幸地被羅老收為關(guān)門弟子。2013年12月,蔣欽全董事長(zhǎng)榮登央視“鄉(xiāng)土盛典”2013中國(guó)鄉(xiāng)土文化十大人物風(fēng)采榜,把閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝和文化帶上了央視大舞臺(tái),彰顯了紅磚建筑文化的魅力。

公司聚集了各個(gè)門類的專業(yè)匠師和技術(shù)人員,形成了技藝一流的專業(yè)營(yíng)造團(tuán)隊(duì),并重視后繼人才的培養(yǎng),努力讓傳統(tǒng)營(yíng)造技藝永續(xù)傳承。

(3)大力構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)一體化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制,讓研習(xí)基地和企業(yè)協(xié)調(diào)成長(zhǎng)

研習(xí)基地落腳傳統(tǒng)建筑施工企業(yè),可相互支撐、相互給力,相得益彰。其一,作為閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝源自民間,來(lái)自實(shí)踐,依托企業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐,研習(xí)活動(dòng)有了實(shí)實(shí)在在的基礎(chǔ);其二,企業(yè)借助研習(xí)基地,可提升整體技藝水準(zhǔn)和文化素養(yǎng),為企業(yè)增添活力和發(fā)展后勁;其三,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)施工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式,探索構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、實(shí)踐教學(xué)、研習(xí)研發(fā)、創(chuàng)意創(chuàng)新(產(chǎn)學(xué)研創(chuàng))一體化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制,促進(jìn)企業(yè)和基地協(xié)調(diào)成長(zhǎng)。

2.發(fā)展規(guī)劃

以研習(xí)、提高閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝、弘揚(yáng)紅磚建筑文化為宗旨,以企業(yè)能力為支撐,聯(lián)手業(yè)界、學(xué)界志同道合的群體,從理論與實(shí)踐結(jié)合上,深入系統(tǒng)地發(fā)掘、探究、傳承、光大閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝、構(gòu)建集產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)為一體的研究傳習(xí)基地。

(1)建立系統(tǒng)化的基礎(chǔ)理論,拓寬傳習(xí)傳播平臺(tái)與渠道。系統(tǒng)地搜集和整理閩南民居營(yíng)造技藝的相關(guān)技術(shù)和資料,為保護(hù)和傳承這一傳統(tǒng)民族工藝提供理論基礎(chǔ)。加強(qiáng)閩南民居營(yíng)造技藝研究,充分利用高校及民間研究團(tuán)體的力量,研究閩南民居營(yíng)造技藝保護(hù)的政策法規(guī)、管理體制機(jī)制、基礎(chǔ)理論。力促把閩南建筑營(yíng)造技藝加入鄉(xiāng)土教材編寫,在學(xué)校進(jìn)行普及型教育。呼吁在工藝、藝術(shù)、技術(shù)職業(yè)學(xué)校開辦閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝課程,普及保護(hù)知識(shí)和營(yíng)造技藝。

利用數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行科學(xué)保護(hù)。數(shù)字化技術(shù)可以有效記錄和全方位地展示建筑的復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)及營(yíng)造工藝的所有重要細(xì)節(jié),因而可以最大限度的保存營(yíng)造技藝。根據(jù)營(yíng)造做法的特點(diǎn),選取代表性的閩南建筑營(yíng)造技藝項(xiàng)目,記錄并演示其結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、材料、加工方法、建造方式、工藝流程、營(yíng)建與居住習(xí)俗等內(nèi)容,從而有效地保存和展示閩南民居營(yíng)造技藝。

(2)加大硬件設(shè)施的擴(kuò)展配套。以現(xiàn)有崇武傳習(xí)中心大樓、溫陵路運(yùn)營(yíng)中心和石雕廠、木雕工坊為基礎(chǔ),充實(shí)配套硬件設(shè)施。近期重點(diǎn)實(shí)施崇武傳習(xí)中心大樓的內(nèi)部裝修和功能配置,同時(shí)籌劃建立傳統(tǒng)紅磚“紅料”生產(chǎn)開發(fā)基地,初步形成一條龍的研習(xí)、研發(fā)、生產(chǎn)實(shí)踐設(shè)施體系。

(3)聯(lián)手有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和文博場(chǎng)館、文化景園,建立閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝與文化的活態(tài)展示、傳習(xí)實(shí)踐基地。先期考慮聯(lián)手泉州南建筑博物館、南安蔡氏古民居、鯉城楊阿苗故居和晉江五店市歷史文化街區(qū)等機(jī)構(gòu)與單位,形成傳統(tǒng)建筑活態(tài)展示網(wǎng)絡(luò),全方位、多視角地展示優(yōu)秀的閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝與文化,身臨其境感悟、耳聞目染紅磚建筑的內(nèi)在與外在文化。

(4)拓展文化創(chuàng)意新業(yè)態(tài),讓傳統(tǒng)營(yíng)造技藝和文化煥發(fā)活力。辟設(shè)名師名匠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)意工坊,擴(kuò)大聚集和輻射效應(yīng)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈,拓展以傳統(tǒng)建筑為文脈的文化文創(chuàng)產(chǎn)業(yè),使古老的營(yíng)造技藝活起來(lái),更貼近時(shí)代。

(5)主動(dòng)對(duì)接與服務(wù)政府主導(dǎo)的“閩南文化生態(tài)保護(hù)區(qū)”和“東亞文化之都”文化發(fā)展規(guī)劃,爭(zhēng)取政府的支持與扶持,做實(shí)做優(yōu)研習(xí)基地項(xiàng)目。

附圖:

蔡氏古民居全景圖

楊阿苗古民居全景圖

版權(quán)所有 2019 福建省泉州市古建筑有限公司

閩ICP備17015340號(hào)-1

電話:0595-22764666 22785088

郵箱:gjz066@163.com

地址:中國(guó)福建省泉州市溫陵北路北拓7棟207號(hào)

公眾號(hào)二維碼

公眾號(hào)二維碼 微博二維碼

微博二維碼