關(guān)鍵詞:傳統(tǒng)營(yíng)造技藝自然生態(tài)法則 傳承與衍變

生態(tài)文明是人類(lèi)文明發(fā)展的一個(gè)全新階段,基本宗旨是倡導(dǎo)人與自然、人與人、人與社會(huì)和諧共生、良性循環(huán)、持續(xù)發(fā)展。中國(guó)傳統(tǒng)文化的天人調(diào)諧思想是生態(tài)文明 的重要文化淵源,而這一思想是中國(guó)傳統(tǒng)建筑文化的基石,順應(yīng)自然,崇尚生態(tài)成為中國(guó)傳統(tǒng)建筑營(yíng)造的金科玉律,自然生態(tài)法則融會(huì)貫通于傳統(tǒng)營(yíng)造活動(dòng)的全過(guò) 程,以精妙的技藝和巧奪天工的營(yíng)造成果呈現(xiàn)于世,并在傳承與衍變中愈加豐富多元,精彩紛呈。本文試圖結(jié)合營(yíng)造實(shí)踐,對(duì)這一命題談點(diǎn)粗淺認(rèn)識(shí)。

一、天人合一,雖由人作,宛自天開(kāi)——傳統(tǒng)造園自然生態(tài)觀(guān)的精髓

中國(guó)歷來(lái)把園林古建營(yíng)造活動(dòng)稱(chēng)之為“造園”,因之有明代計(jì)成的《園冶》、當(dāng)代陳從周的《說(shuō)園》等眾多的專(zhuān)著傳世。古代的造園最初就是從依存于自然的山川河 岳和動(dòng)植物生態(tài)開(kāi)始的。歷經(jīng)數(shù)千年的造園實(shí)踐,盡管人工的掇山理水、興造土木、舞文弄彩,但萬(wàn)變不離其宗——追求“天人合一”。當(dāng)代園林古建大師羅哲文在 《中國(guó)古園林》專(zhuān)著中指出,中國(guó)的造園藝術(shù)從“主要以利用自然開(kāi)始,逐步師法自然、崇尚自然、營(yíng)造自然景觀(guān)、移天縮地等等,將天工人巧相融合。計(jì)成在《園 冶》一書(shū)中以‘雖由人作,宛自天開(kāi)’兩句話(huà)來(lái)總結(jié)概括了歷史上多少年來(lái)的經(jīng)驗(yàn),關(guān)鍵在于人巧營(yíng)造之景要如原來(lái)自然景色一樣,這樣才能使人的身心產(chǎn)生接近自 然,回歸自然之感”。

對(duì)于“自然”的理解與詮釋?zhuān)磐駚?lái)眾說(shuō)紛云,道釋儒三教及各學(xué)術(shù)流派賦于“自然”不同的內(nèi)涵與意境,莫衷一是,但崇尚自然,追求自然是共同的,永恒的。 傳統(tǒng)造園活動(dòng)追求的“自然”,固然有道家的“道法自然”與儒家的“自然比德”的精神內(nèi)涵,但更刻意表達(dá)的是人與萬(wàn)物所具有的本然屬性,即天然狀態(tài),以達(dá)到 融入自然、表現(xiàn)自然、天工與人巧渾然一體,達(dá)到“天人合一”的意境。

傳統(tǒng)造園在演繹自然生態(tài)觀(guān)方面匠心獨(dú)具,變化多端,在營(yíng)造技藝上力求“雖由人作,宛自天開(kāi)。”

1. 因地制宜,因形順勢(shì),靈活布局,順應(yīng)自然。傳統(tǒng)造園在構(gòu)思布局上,非常注重察形觀(guān)勢(shì),因形順勢(shì),即依照山形地貌、河川水系,因地制宜,順勢(shì)而為,地形地貌愈是曲折起伏,造園布局愈是靈活多變,營(yíng)造出錯(cuò)落有致、虛實(shí)相彰的縮微景園。

計(jì)成在《園冶》中提出“高方欲就亭,低凹可開(kāi)池沼”,“立基先究源頭,疏源之去由,察水之來(lái)歷”等精辟道理與造園手法,就是強(qiáng)調(diào)順應(yīng)自然。正因?yàn)樽裱隧槕?yīng)自然的構(gòu)思布局原則,歷代成就了無(wú)數(shù)田園風(fēng)光般的都市山林,恰似一幅幅“天然圖畫(huà)”經(jīng)典傳世。

2. 模山范水,象天法地,宛若自然。傳統(tǒng)造園中掇山理水、泉石花木、屋宇亭榭皆為人工施作,但刻意追求的不是彰顯人工化,而是藝術(shù)地再現(xiàn)自然的天地萬(wàn)物及其瑰麗景觀(guān)。

古典園林古建營(yíng)造中,不論規(guī)模大小,亦不論其功能或規(guī)制,尊天地,敬自然是準(zhǔn)則,“天干地支”、“天父地母”的風(fēng)水與尺制是必須依循的,講究的是自然磁 場(chǎng)、氣場(chǎng)和日照、風(fēng)向的優(yōu)選取舍。疊山以山岳為模,理水以江湖為范,小中見(jiàn)大,剪裁自然山水,再現(xiàn)自然景觀(guān)。歷史上,皇家興建宮苑中屢次出現(xiàn)的“花石 綱”,不惜人力物力,千里迢迢征運(yùn)奇石異木造園,追逐的就是“自然美”。蘇州代表性的古典園林巧奪天工,嘆為觀(guān)止,其形、神傳遞的是自然生態(tài)法則,其工藝 表現(xiàn)的是自然大美。

3. 因材致用,取之天然,樸素自然。自然生態(tài)法則在傳統(tǒng)營(yíng)造中無(wú)處不在,除了在規(guī)劃構(gòu)思上順應(yīng)自然,在營(yíng)造技藝上宛若自然,建筑用材上取之天然、還原自然是又一大特色。

中國(guó)的傳統(tǒng)建筑本土化、地域化特征非常鮮明,形成有中華民族特色的又各具地域風(fēng)格的建筑流派,孕育了多元化的建筑文化。這種本土化、地域化的特征體現(xiàn)在建 筑用材上的就地取材,因材致用。建筑工程習(xí)慣稱(chēng)之“土木工程”,這與傳統(tǒng)建筑以土為體、以木為骨一脈相承。傳統(tǒng)營(yíng)造用材用料都取自天然,壘土為臺(tái)(基), 夯土為墻,燒土為磚瓦,煉石灰石、牡蠣殼為灰,以木材為梁架,雕刻磚、石為裝飾,油漆彩繪取材于天然植物礦物原料,地地道道的原生態(tài)材料。《天工開(kāi)物》卷 十一“燔石·蠣灰”記述了蠣殼灰的燒制:“凡海濱石山傍水處,咸浪積壓,生出蠣房,閩中曰蠔房。…凡燔蠣灰者,執(zhí)椎與鑿,濡足取來(lái),壘煤架火燔成,與前石 灰共法。粘砌成墻、橋梁,調(diào)和桐油造舟,功皆相同”。這是閩地先民獲取與應(yīng)用海生材料的生動(dòng)寫(xiě)照。

二、閩南傳統(tǒng)紅磚建筑營(yíng)造技藝自然生態(tài)法則的生動(dòng)演繹

閩南傳統(tǒng)紅磚建筑在中華傳統(tǒng)建筑體系中獨(dú)樹(shù)一幟,它以建筑式樣別具一格,營(yíng)造工法技藝精巧,文化底蘊(yùn)豐厚而著稱(chēng),尤其在遵循自然生態(tài)法則、演繹生態(tài)文明理念方面,有諸多經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)傳承。

1. 擇址相地:因地制宜,巧借形勢(shì)

擇址相地相當(dāng)于今天的規(guī)劃選址。傳統(tǒng)建筑尤其注重風(fēng)水,因而在擇址相地上煞費(fèi)心思。傳統(tǒng)的擇址相地法則與技巧中,不乏有故弄玄虛的成分,但尊天敬地、崇尚 自然是其核心理念。歷來(lái)主張巧借山水、依形就勢(shì),追求依山傍水,負(fù)陰抱陽(yáng),忌諱大開(kāi)大挖、截流斷源、亂砍濫伐;主張坐向吉利、視界開(kāi)朗,追求風(fēng)和日麗、氣 場(chǎng)通暢,以求人興業(yè)旺。這其中就蘊(yùn)涵了諸多深入淺出的自然生態(tài)法理。

2. 建筑形制:自然親和,宜居宜業(yè)

閩南傳統(tǒng)紅磚建筑的形制(樣式)固然有中國(guó)傳統(tǒng)建筑的共性特征,但由于地理環(huán)境、人文生態(tài)環(huán)境差異,地域特征鮮明,尤其是傳統(tǒng)民居建筑,更具自然生態(tài)特 色。從建筑布局、空間組織、建筑尺度、屋頂式樣、通風(fēng)采光設(shè)置,處處都體現(xiàn)順應(yīng)自然、親和自然的匠心獨(dú)具,營(yíng)造宜居宜業(yè)的氛圍。以閩南典型的“手巾寮”厝 為例:手巾寮是一種沿街(巷)聯(lián)排的住宅或店屋。受用地限制,通常沿街(巷)面寬僅一開(kāi)間,進(jìn)深則幾十米不等,通過(guò)“巷路”貫通全宅,通過(guò)“天井”組合單 元。閩南地區(qū)氣候濕熱,夏長(zhǎng)冬短,住宅對(duì)通風(fēng)、除濕、隔熱的需求比爭(zhēng)取日照來(lái)得迫切,有鑒于此,營(yíng)造上充分考慮最佳風(fēng)向,運(yùn)用迂回的“巷路”疏導(dǎo)氣流,運(yùn) 用“梳窗”(漏窗)增加通透度,特別是充分發(fā)揮“天井”的采光、通風(fēng)、承露、排水、植綠等綜合功能,把可資利用的自然條件恰到好處地開(kāi)發(fā)整合,最大限度地 克服了“手巾寮”的固有缺陷,營(yíng)造出一方舒適的小天地。

(圖一,手巾寮厝“天井”)

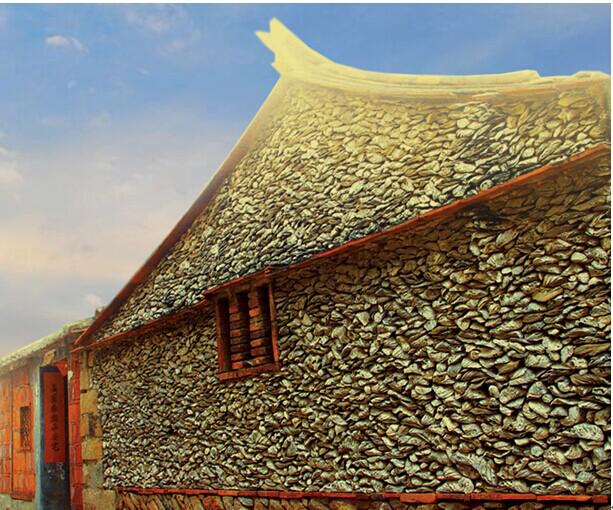

3. 建筑材料:因材致用,天然本色

自然的生土材料和生物材料的廣泛運(yùn)用,是閩南傳統(tǒng)建筑的一大特色,為此形成了門(mén)類(lèi)齊備的系列建筑地材和精湛的工法技藝,尤其是美奐美倫的“紅磚”系列建材和“蠔殼”等海生材料,彰顯了閩南傳統(tǒng)建筑的個(gè)性,“紅磚厝”、“蠔殼厝”已然成為閩南傳統(tǒng)建筑的代表作。

在開(kāi)發(fā)應(yīng)用自然資源、追求自然風(fēng)格方面,泉州的先民和能工巧匠創(chuàng)造了諸多的傳世佳作,“出磚入石”營(yíng)造技藝堪稱(chēng)一絕。據(jù)史籍載,明萬(wàn)歷年間,泉州遭遇八級(jí) 強(qiáng)震,城市幾乎夷為平地。在廢墟上重建家園時(shí),工匠們利用遍地的殘磚廢瓦碎石塊,砌筑成“出磚入石”的建筑外墻,拙樸雋秀;此外,在鋪砌“天井埕”、步道 小徑時(shí),也常以廢棄的磚瓦碎石精心拼砌成圖案、景物狀,徜徉其間,妙趣橫生,把自然資源的利用發(fā)揮到極致,堪稱(chēng)自然生態(tài)理念演繹的精彩范例。

三、自然生態(tài)法則的傳承與衍變

傳統(tǒng)營(yíng)造對(duì)于自然生態(tài)法則的認(rèn)知,是一個(gè)由感性到理性的漫長(zhǎng)過(guò)程。羅哲文先生在論述建筑與生態(tài)環(huán)境關(guān)系時(shí)指出:“人類(lèi)對(duì)待生態(tài)環(huán)境的認(rèn)識(shí),經(jīng)歷了‘聽(tīng)天由 命’到‘人定勝天’,再到‘天人合一’及人與‘天’(大自然)的和諧統(tǒng)一這樣一段曲曲折折的過(guò)程。如今,人們普遍認(rèn)識(shí)到生態(tài)環(huán)境是人類(lèi)賴(lài)以生存和發(fā)展的基 礎(chǔ)”。為此,探研傳統(tǒng)營(yíng)造之自然生態(tài)法則,旨在傳承與弘揚(yáng)崇尚自然、保護(hù)生態(tài)的理念和經(jīng)久不衰的營(yíng)造技藝,為建設(shè)生態(tài)文明服務(wù)。

1. 在傳承中發(fā)展,在發(fā)展中傳承

中國(guó)傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝和所形成的建筑文化,歷經(jīng)數(shù)千年的薪火相傳,成為優(yōu)秀的物質(zhì)與文化遺產(chǎn),在現(xiàn)代文明社會(huì)仍顯示其旺盛的生命力,尤其是所蘊(yùn)含的順應(yīng)自然,崇尚生態(tài)的理念,在人類(lèi)社會(huì)發(fā)展到生態(tài)文明的今天,仍是依循的法則。

但面對(duì)空前迅猛的城市化進(jìn)程,面對(duì)層出不窮的建筑新科技、新材料,面對(duì)自然資源的過(guò)渡消耗和快速銳減,傳統(tǒng)營(yíng)造面臨 前所未有的挑戰(zhàn)。作為優(yōu)秀的技藝和文化,理應(yīng)傳承與發(fā)展,現(xiàn)代社會(huì)照樣有其廣闊的發(fā)展空間。應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇,一要堅(jiān)持、堅(jiān)守,在傳承中發(fā)展。不因鋪天蓋地 的現(xiàn)代建筑流派和理念工法所左右而失去本色。歷經(jīng)數(shù)千年磨礪而日臻完美的傳統(tǒng)建筑技藝和文化,就是在社會(huì)大變革、文明大發(fā)展中同步發(fā)展起來(lái)的。二要與時(shí)俱 進(jìn),在發(fā)展中傳承。傳統(tǒng)是昨天的積淀,今天的文化也會(huì)成為明天的傳統(tǒng)。因此,要使傳統(tǒng)營(yíng)造技藝和文化富有活力,就要兼容并蓄,汲取當(dāng)代建筑科技的新信息, 新成果,轉(zhuǎn)化吸收,優(yōu)化完善。比如運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)處理傳統(tǒng)營(yíng)造技藝的信息,運(yùn)用三維成像技術(shù)勘測(cè)、復(fù)原古建筑實(shí)體等,讓傳統(tǒng)技藝常用常新。

2. 在可持續(xù)發(fā)展中保持傳統(tǒng)建筑本色

建筑要與所在環(huán)境的生態(tài)系統(tǒng)調(diào)諧平衡,這就意味著要節(jié)制對(duì)自然界的索取與消耗。傳統(tǒng)建筑對(duì)生物材料、生土材料的運(yùn)用堪稱(chēng)“綠色”、“生態(tài)”,較之現(xiàn)代建筑大量使用不可降解、不可再生人工材料,對(duì)保護(hù)環(huán)境大有裨益。

但隨著土地資源、森林資源的日漸饋乏,對(duì)自然資源依賴(lài)度很高的傳統(tǒng)建筑,如何既守持自然生態(tài)法則,又減少對(duì)自然資源 的過(guò)渡依賴(lài),走可持續(xù)發(fā)展之路,這是關(guān)乎傳造營(yíng)造興衰的重大課題,這方面業(yè)界已經(jīng)有許多有益的嘗試,比如用新型墻體磚替代粘土磚,用復(fù)合材替代某些原木構(gòu) 件等,質(zhì)式、質(zhì)感均不失傳統(tǒng)建筑本色。

3. 生態(tài)文明催生生態(tài)建筑

中國(guó)的傳統(tǒng)建筑可稱(chēng)之為“原生的生態(tài)建筑”,是在特定的社會(huì)文明和資源環(huán)境條件下孕育的建筑,其蘊(yùn)涵與展現(xiàn)的自然生態(tài)法則,是優(yōu)秀建筑文化的經(jīng)典。但以現(xiàn)代生態(tài)文明的要求審視傳統(tǒng)建筑,其局限性是顯而易見(jiàn)的。

生態(tài)文明催生生態(tài)建筑。所謂生態(tài)建筑,就是將建筑視為一個(gè)生態(tài)系統(tǒng),合理組織設(shè)計(jì)建筑內(nèi)外空間的各種要素,以獲取最 佳的生態(tài)環(huán)境績(jī)效,實(shí)現(xiàn)人與自然的調(diào)諧平衡的建筑環(huán)境。生態(tài)建筑的基本特征有:節(jié)約和利用可再生能源,材料再生利用,減少?gòu)U物排放。此外,還包括生態(tài)文化 環(huán)境的營(yíng)造。生態(tài)建筑在建筑技術(shù)和設(shè)計(jì)方法上,通常采取:一是將建筑融入自然,把建筑納入與環(huán)境相通的循環(huán)體系,使建筑成為生態(tài)系統(tǒng)的一部分,高效利用資 源,盡量減少對(duì)自然景源、生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。二是將自然引入建筑,運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,促進(jìn)生態(tài)建筑化,人工環(huán)境自然化。

生態(tài)建筑方興未艾,這為傳統(tǒng)建筑的衍進(jìn)與自我完善提供了借鑒。

參考書(shū)目:

1.《中國(guó)古園林》,羅哲文著,建筑工業(yè)出版社,1999年版

2.《閩南傳統(tǒng)建筑》,曹春平著,廈門(mén)大學(xué)出版社,2006年版

3.《風(fēng)水學(xué)與現(xiàn)代家居》,駱中釗著,中國(guó)城市出版社,2006年版

作者簡(jiǎn)介:蔣欽全,福建省泉州市古建筑有限公司董事長(zhǎng);閩南傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝代表性傳承人;中國(guó)當(dāng)代文物古建大師羅哲文關(guān)門(mén)弟子。

版權(quán)所有 2019 福建省泉州市古建筑有限公司

閩ICP備17015340號(hào)-1

電話(huà):0595-22764666 22785088

郵箱:gjz066@163.com

地址:中國(guó)福建省泉州市溫陵北路北拓7棟207號(hào)

公眾號(hào)二維碼

公眾號(hào)二維碼 微博二維碼

微博二維碼